La fusée Ariane 5, qui transportait le télescope James Webb, a décollé le matin du 25 décembre 2021 depuis le Centre spatial guyanais. Photo: AFP Via Getty Images/Jody Amiet

Le télescope spatial James Webb, attendu depuis trente ans par les astronomes du monde entier pour examiner l’Univers à l’aide de moyens inégalés, a décollé samedi à bord d’une fusée Ariane 5 depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française.

La fusée Ariane 5 a éjecté avec succès le télescope spatial sur son orbite finale, a annoncé le directeur des opérations de lancement au Centre spatial guyanais.

Bonne séparation, Webb télescope, go Webb

, a indiqué Jean-Luc Voyer depuis le centre de contrôle, à Kourou.

L’étage supérieur de la fusée Ariane a relâché l’instrument après 26 minutes de vol. Le télescope – le plus complexe et le plus puissant jamais conçu – mettra maintenant environ un mois pour rejoindre son poste d’observation, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Construit par la NASA avec la collaboration des agences spatiales européenne (ASE) et canadienne (ASC), le précieux chargement a survolé l’Atlantique, puis l’Afrique, jusqu’à la séparation finale, survenue à 1400 kilomètres d’altitude et à une vitesse de plus de 34 000 km/h.

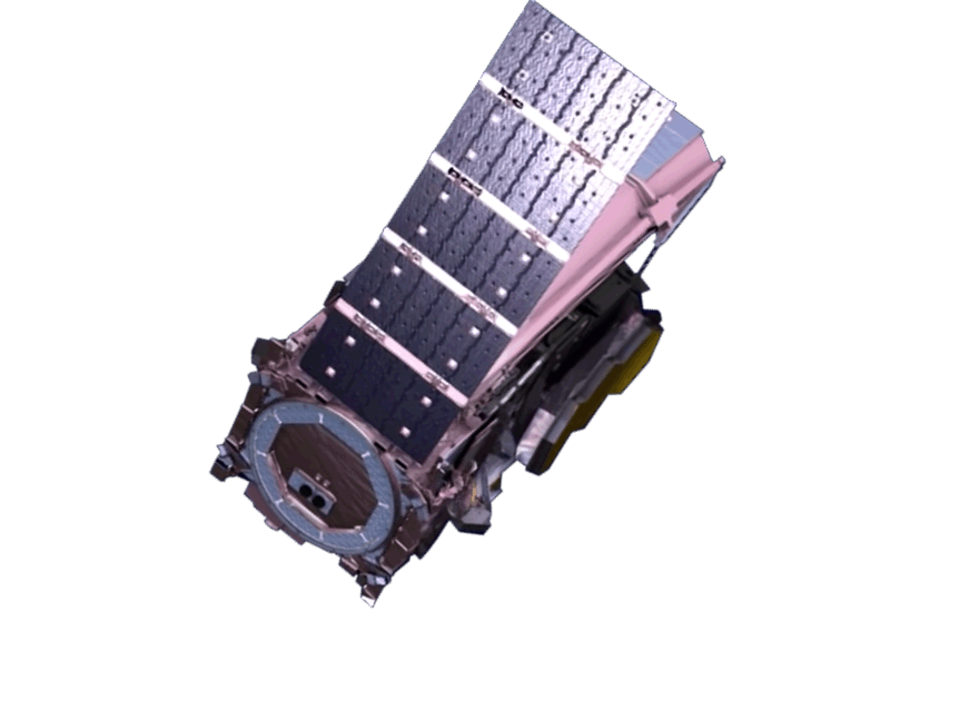

Une caméra embarquée à l’étage supérieur d’Ariane a montré cette séparation et surtout le déploiement, quelques secondes plus tard, des panneaux solaires du télescope spatial James Webb. Les images de ce moment critique, grâce auquel l’alimentation des instruments du télescope sera assurée, ont déclenché un tonnerre d’applaudissements dans le centre Jupiter, aussi fort que celui qui avait marqué le succès de la séparation.

Les commandes du télescope spatial James Webb sont maintenant aux mains de la NASA depuis le Space Telescope Science Institute à Baltimore, au nord-est de Washington.

La NASA va superviser les délicates opérations de déploiement de l’observatoire avant son arrivée au point de Lagrange 2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Quant à l’exploration scientifique du cosmos à proprement parler, elle commencera dans six mois.

Ariane 5 est une fusée très fiable et c’était la seule dont les dimensions étaient suffisantes pour accueillir un télescope de la dimension de James Webb, qui doit même être plié comme un origami

, explique Martin Bergeron, gestionnaire pour l’astronomie spatiale et les sciences planétaires à l’Agence spatiale canadienne (ASC).

Webb est arrivé le 12 octobre dernier au port de Pariacabo, à Kourou, après avoir effectué un voyage de 16 jours depuis la base navale de Seal Beach, en Californie, à bord du porte-conteneurs français MN Colibri.

Il a ensuite été transporté par camion jusqu’au site de lancement géré par l’ASE. Ce site est idéal pour lancer des vaisseaux spatiaux puisqu’il est situé près de l’équateur, ce qui permet aux lanceurs d’être plus performants grâce à l’effet de fronde dû à la vitesse de rotation de la Terre.

Une équipe de 100 experts a participé au déballage et à la préparation du télescope à son arrivée sur le site.

Dès l’arrivée du télescope sur le site de lancement de Kourou, les ingénieurs se sont rapidement attelés à le déballer, à le nettoyer et à le préparer. Photo: NASA/Chris HRIS Gunn

Le télescope Webb est énorme. D’un poids de 6200 kilos (avec le carburant), il mesure 10,5 mètres de haut et près de 4,5 mètres de large même en position repliée.

Ariane 5 a d’ailleurs dû subir quelques modifications pour répondre aux besoins de la mission, notamment à sa coiffe, la structure qui protège le télescope pendant le décollage et la traversée de l’atmosphère.

De nouveaux éléments ont été ajoutés pour minimiser le choc de la dépressurisation au moment où la coiffe se sépare et s’écarte du lanceur.

Préparation du télescope avant son embarquement à bord d’une fusée Ariane. Photo : ESA-CNES-ARIANESPACE

Comme certains éléments de Webb sont très sensibles aux rayons solaires et au réchauffement dû à la friction de l’atmosphère, certaines manœuvres supplémentaires de rotation ont été prévues afin de protéger ces éléments après le largage de la coiffe.

De plus, une autre batterie a été installée afin de fournir une impulsion supplémentaire à l’étage supérieur de la fusée pour l’éloigner rapidement de Webb après la séparation.

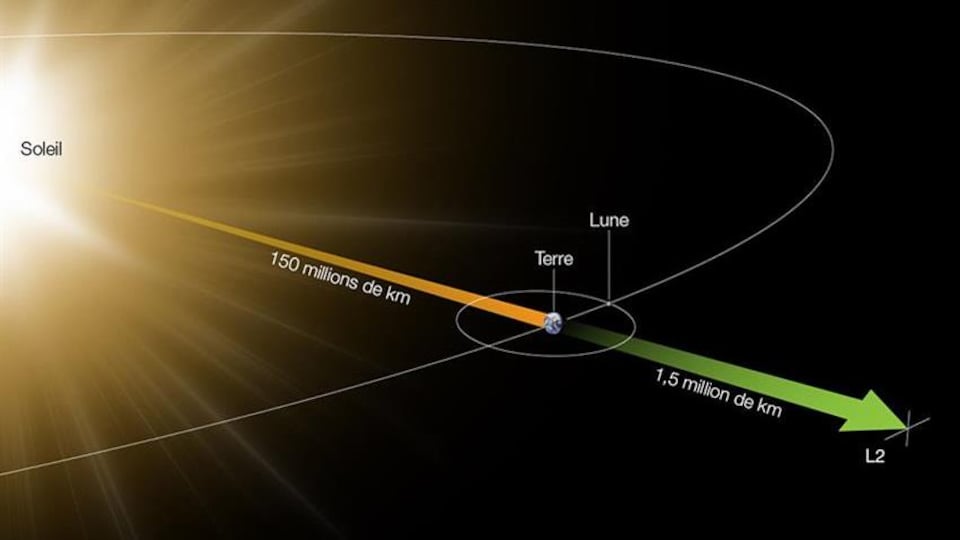

Le lieu de travail de Webb est un endroit particulier. Le point de Lagrange 2 se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre, une distance quatre fois plus éloignée que la Lune

, note Martin Bergeron.

Ce point est une position dans l’espace où l’attraction du Soleil et de la Terre est équilibrée par les forces orbitales, ce qui en fait un endroit stable pour faire fonctionner les engins spatiaux

, ajoute-t-il.

Par comparaison, Hubble est en orbite terrestre à 547 kilomètres d’altitude.

L’orbite solaire du télescope Webb se trouve à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Photo : Agence Spatiale Canadienne/ESA

Une chorégraphie toute spatiale

Plusieurs étapes délicates se dérouleront durant le voyage de 29 jours du télescope vers le point de Lagrange L2. Les responsables de la mission doivent s’assurer du bon déroulement de la séquence de déploiement la plus complexe jamais tentée dans l’espace.

Le déploiement est la phase la plus cruciale, qui comporte toutes sortes d’étapes et donc de risques. Il y a près de 200 activateurs de mécanismes qui doivent tous fonctionner comme prévu

, souligne M. Bergeron.

Déploiement des panneaux solaires. Photo: NASA

Le premier déploiement de Webb, l’extension de ses panneaux solaires, s’est déroulée entre 31 et 33 minutes après le décollage. Ces panneaux fourniront près de deux kilowatts d’énergie pour alimenter les systèmes électriques et certains équipements nécessaires au bon fonctionnement du télescope.

Ensuite, deux heures après le lancement, sa plateforme d’antennes a été déployée, ce qui permettra à la sonde de communiquer avec les trois stations radio terrestres de la NASA, situées en Californie, en Espagne et en Australie.

Puis, 12,5 heures après le lancement, le télescope allumera ses propulseurs pour effectuer la première de plusieurs corrections de trajectoire qui enverront l’observatoire vers sa destination finale.

Au troisième jour, ce sera le premier grand déploiement de Webb. Dans une opération d’environ cinq heures, la structure qui supporte les cinq fines membranes du bouclier solaire sera déployée.

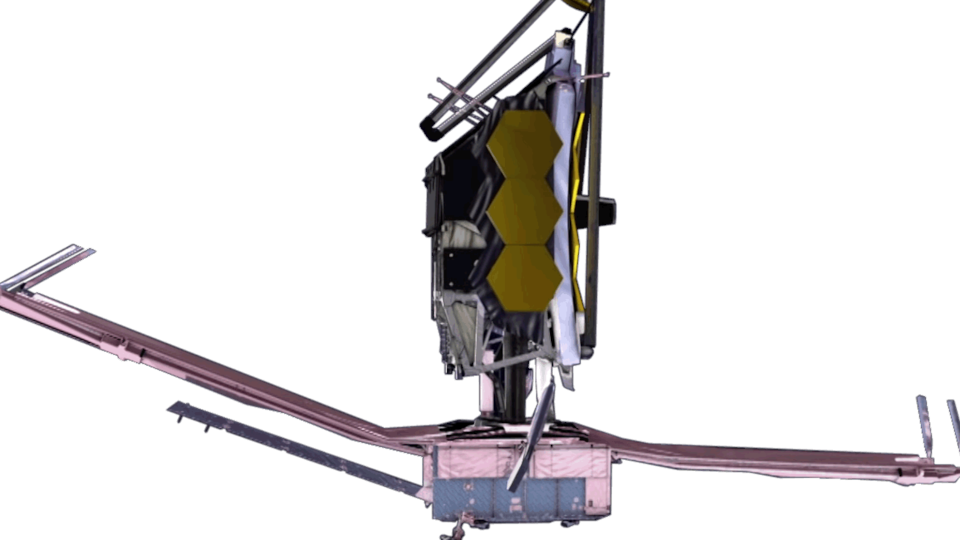

Ensuite, au quatrième jour, la tour qui sépare les miroirs et les instruments du télescope du bouclier sera déployée. Cette séparation isolera efficacement le télescope des vibrations et de la chaleur provenant de la plateforme spatiale.

Déploiement de la tour qui sépare les miroirs et les instruments du télescope. Photo : NASA

Le déploiement de la membrane du bouclier solaire commencera environ cinq jours après le lancement. Le bouclier solaire fait 21 mètres sur 14 mètres, ce qui est grand comme un terrain de tennis. Il est composé de cinq couches de différentes épaisseurs qui protègent le télescope du Soleil

, explique M. Bergeron.

Un des moments critiques de la mission se produira lorsque les 107 mécanismes de libération du bouclier solaire, qui maintiennent les cinq couches du bouclier solaire en place, se déclencheront au même moment pour libérer les membranes.

Après le déploiement complet, chacune des cinq couches sera tendue et séparée à l’aide de poulies et de systèmes motorisés. Le déploiement et la mise en tension du bouclier solaire devraient se terminer entre huit et neuf jours après le décollage mais pourraient être ralentis pour éviter tout problème imprévu.

Après la mise en tension du bouclier solaire, un radiateur spécial situé derrière le miroir primaire sera déployé pour contribuer au refroidissement des instruments scientifiques.

Les composantes optiques de Webb seront mises en place à partir du 11e jour.

Le dépliage et la mise en place du trépied qui supporte le miroir secondaire seront effectués. Il faut savoir que ce miroir secondaire est une des pièces d’équipement les plus importantes du télescope, car il est essentiel au succès de la mission. Ce miroir circulaire joue un rôle crucial dans la captation de la lumière des 18 miroirs primaires de Webb en un faisceau focalisé.

Le déploiement du miroir primaire commencera vers le 13e jour. À ce moment, les panneaux latéraux, qui contiennent chacun trois segments du miroir primaire, rejoindront le panneau principal et seront verrouillés en place.

Ainsi, au 14 jour, tous les déploiements de Webb auront été réalisés.

Au cours des semaines suivantes, ses instruments scientifiques seront refroidis. Ce qui rend la mission très complexe, c’est que le télescope doit fondamentalement être très, très froid, -233 degrés Celsius. Cela prendra environ trois mois pour qu’il y arrive

, explique le Pr René Doyon, de l’Université de Montréal, qui dirige l’équipe scientifique canadienne du télescope James Webb.

Pendant que Webb poursuivra son chemin vers son orbite finale, plusieurs étapes permettront d’ajuster les 18 segments du miroir primaire. Durant ces réglages, 126 actionneurs extrêmement précis, situés à l’arrière des miroirs, les positionneront et courberont subtilement chacun d’eux dans un processus qui prendra quelques mois.

Chacun des segments doit être aligné par rapport à l’autre à une fraction de micron. Par comparaison, un cheveu humain, c’est 50 microns

, ajoute le Pr Doyon, qui a assisté au lancement de Webb en Guyane française.

Après l’arrivée du télescope à bon port, sa température continuera de diminuer. Deux mois après le lancement, elle sera suffisamment basse pour permettre à ses photodétecteurs infrarouges de fonctionner.

Durant le deuxième et le troisième mois, les miroirs primaire et secondaire seront alignés pour que l’image qui se forme sur le plan focal du télescope spatial atteigne les performances souhaitées.

Vers le cinquième mois en orbite, le télescope sera stable et prêt pour sa mission.

C’est à ce moment-là qu’on va exercer tous les modes des quatre instruments. C’est une période intensive d’environ un mois pour vérifier que tout fonctionne comme prévu

, précise M. Doyon.

À la fin de la période de rodage, vers le sixième mois dans l’espace, les toutes premières images et spectres des instruments nous parviendront, on espère, vers la mi-juin [2022]

, poursuit René Doyon.

L’Univers selon Webb : pour tout connaître de la mission

La mission scientifique de James Webb pourra ensuite commencer. Elle devrait durer entre 5 et 10 ans mais pourrait aussi s’allonger un peu.

Si les ingénieurs de la mission ont prévu du carburant pour une dizaine d’années de service, cette période pourrait être prolongée si Webb dépense moins de carburant que prévu pour se maintenir sur son orbite et, bien sûr, si ses instruments fonctionnent toujours.

Avec Le Point par Alain Labelle

Étiquettes : Guyanne, James Webb, Lancement, NASA, Télescope spatial

Laisser un commentaire