Bien malin qui pourra prédire le classement de ce groupe C très homogène et qui aura tout du piège pour le champion en titre sénégalais.

Avec trois derbies entre voisins Ouest-Africains et un duel entre Lions, lors de la 2e journée, le programme est alléchant. Et il y a fort à parier que l’un des quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules se trouve dans ce groupe C.

Notons la présence, cruelle, de la Gambie, qui a écarté le Congo lors des éliminatoires. Au Cameroun, en 2022, les Scorpions avaient créé la surprise en sortant du groupe F devant la Tunisie, puis avaient éliminé la Guinée en 8es de finale. Ce qui augure de chaudes retrouvailles…

Cameroun, les 27 Lions Indomptables

Gardiens : André Onana (Manchester United/Angleterre), Dévis Epassy (Abha FC/Arabie Saoudite), Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marseille/France), Fabrice Ondoa (Nîmes Olympique/France)

Défenseurs : Jean-Charles Castelletto (FC Nantes/France), Harold Moukoudi (AEK Athènes/Grèce), Oumar Gonzalez (Al-Raed Saudi/Arabie Saoudite), Darlin Yongwa (FC Lorient/France), Nouhou Tolo (Seattle Sounders/USA), Christopher Wooh (Stade Rennais/France), Enzo Tchato (Montpellier/France), Junior Tchamadeu (Stoke City/Angleterre/2e division), Malcolm Bokelé (Bordeaux/France)

Milieux : Yvan Neyou (CD Leganés/Espagne), Olivier Kemen (Kayserispor/Turquie), Olivier Ntcham (Samsunspor/Turquie), André-Frank Zambo Anguissa (Napoli/Italie), Wilfried Nathan Douala (Victoria United), Benjamin Elliot Njongue (Reading/Angleterre/3e division)

Attaquants : Karl Toko-Ekambi (Abha FC/Arabie Saoudite), George-Kevin Nkoudou (Damac FC/Arabie Saoudite), Vincent Aboubakar (Besiktas/Turquie), Faris Pemi Moumbagna (Bodo Glimt/Norvège), François-Régis Mughe (Marseille/France), Frank Magri (Toulouse/France), Leonel Ateba (Dynamo de Douala), Clinton Njié (Sivasspor/Turquie)

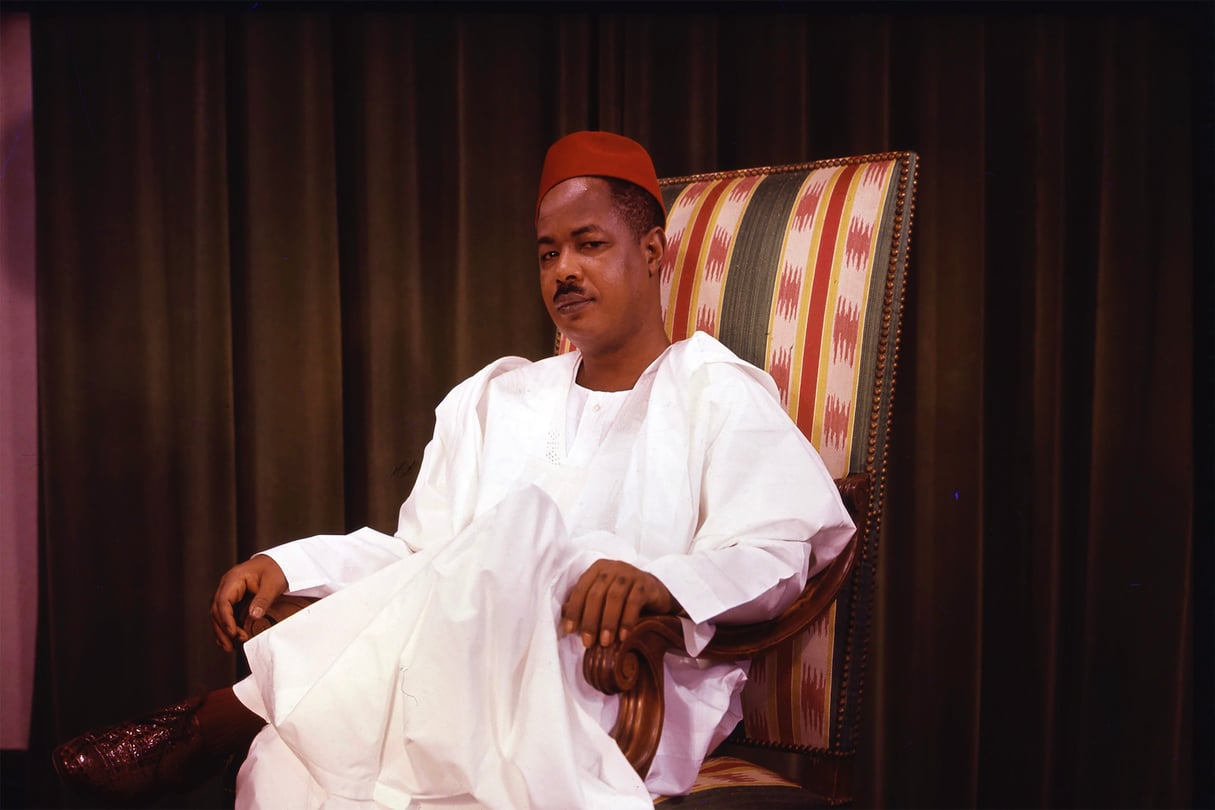

Sélectionneur : Rigobert Song

Gambie, les 27 Scorpions

Gardiens : Modou Jobe (Musanze/Rwanda), Baboucarr Gaye (Lokomotiv Sofia/Bulgarie), Lamin Sarr (Eskilsminne/Suède/3e division)

Défenseurs : Dawda Ngum (Ariana FC/Suède), Ibou Touray (Stockport County/Angleterre/4e division), Omar Colley (Besiktas/Turquie), Noah Sonko Sundberg (Ludogorets/Bulgarie), Jacob Mendy (Wrexham/Angleterre/4e division), Bubacarr Sanneh (sans club), Muhammed Sanneh (Banik Ostrava/République tchèque), Saidy Janko (Young Boys Berne/Suisse), James Gomez (Sparta Prague/République tchèque).

Milieux de terrain : Hamza Barry (Vejle/Danemark), Ablie Jallow (FC Metz/France), Sulayman Marreh (sans club), Ebrima Adams (Cardiff City/Angleterre/2e division), Abdoulie Sanyang (Grenoble /France/2e division), Alasana Manneh (Odense/Danemark), Ebrima Darboe (LASK Linz/Autriche), Yusupha Bobb (KACM Marrakech/Maroc).

Attaquants : Musa Barrow (Al-Taawoun/Arabie saoudite), Alieu Fadera (Genk/Belgique), Assan Ceesay (Damac/Arabie saoudite), Ali Sowe (Ankaragücü/Turquie), Ebrima Colley (Young Boys Berne/Suisse), Muhammed Badamosi (Al-Hazem/Arabie saoudite), Yankuba Minteh (Feyenoord/Pays-Bas)

Sélectionneur : Tom Sainfiet (Belgique)

Guinée, les 25 joueurs du Syli national

Gardiens : Ibrahim Koné (Hibernians FC/Malte), Aly Kéita (Ostersunds/Suède), Moussa Camara (Horoya AC).

Défenseurs : Sékou Oumar Sylla (SC Cambuur/Pays-Bas/2e division), Julian Jeanvier (Kayserispor/Turquie), Saidou Sow (RC Strasbourg/France), Mohamed Ali Camara (Young Boys/Suisse), Antoine Conté (Botev Plovdiv/Bulgarie), Ibrahim Diakité (Reims/France), Issiaga Sylla (Montpellier/France), Mouctar Diakhaby (Valence CF/Espagne).

Milieux : Amadou Diawara (Anderlecht/Belgique), Abdoulaye Touré (Le Havre AC/France), Seydouba Cissé (Leganes/Espagne), Mory Konaté (KV Malines/Belgique), Moriba Kourouma (RB Leipzig/Allemagne), Naby Kéita (Werder Brême/Allemagne), Aguibou Camara (Atromitos/Grèce), Karim Cissé (Saint-Étienne/France/2e division)

Attaquants : François Kamano (Abha FC/Arabie saoudite), Morgan Guilavogui (RC Lens/France), Serhou Guirassy (Stuttgart/Allemagne), Mohamed Bayo (Le Havre AC/France), José Martinez Kanté (Urawa Red Diamonds/Japon), Facinet Conté (SC Bastia/France/2e division)

Sélectionneur : Kaba Diawara

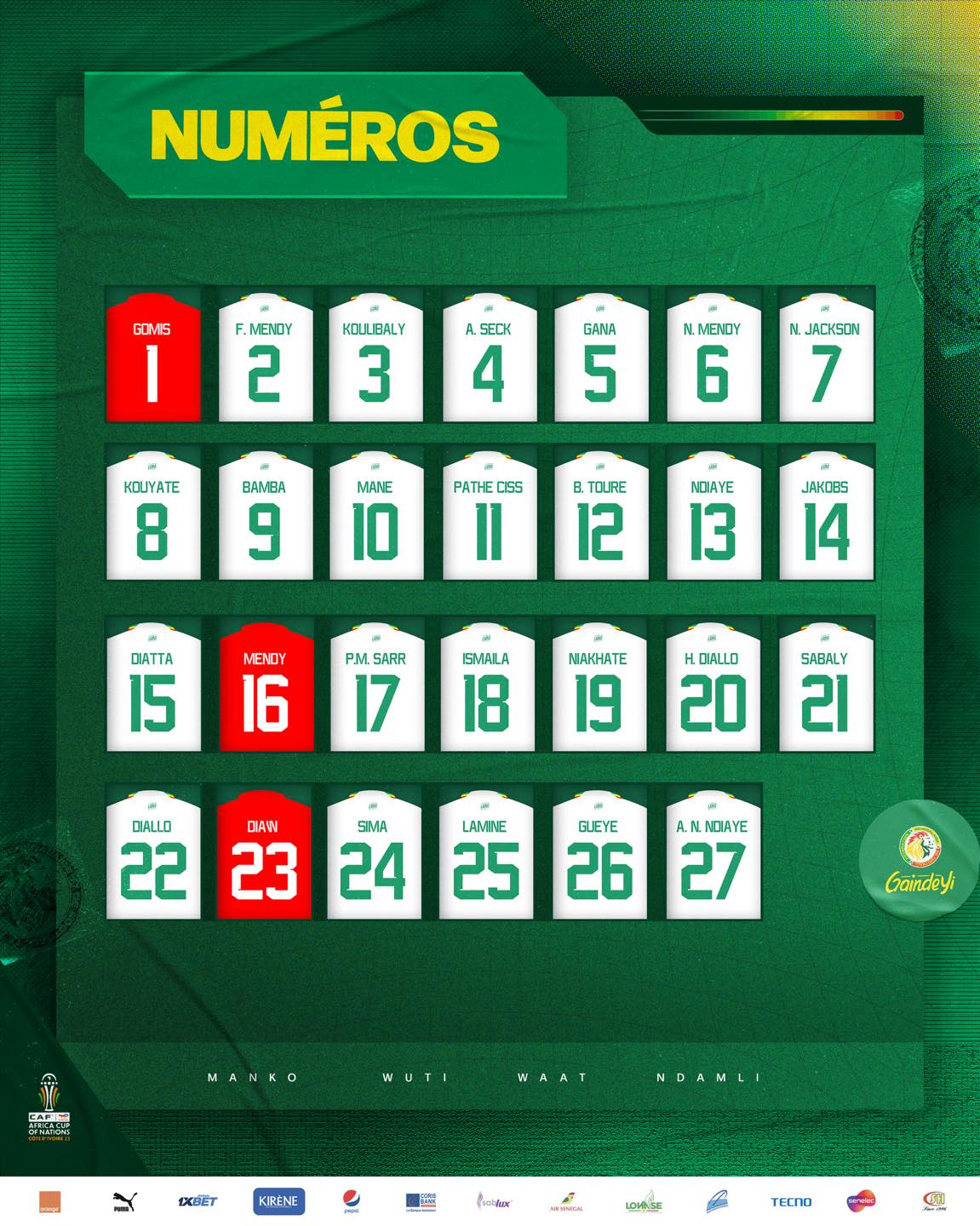

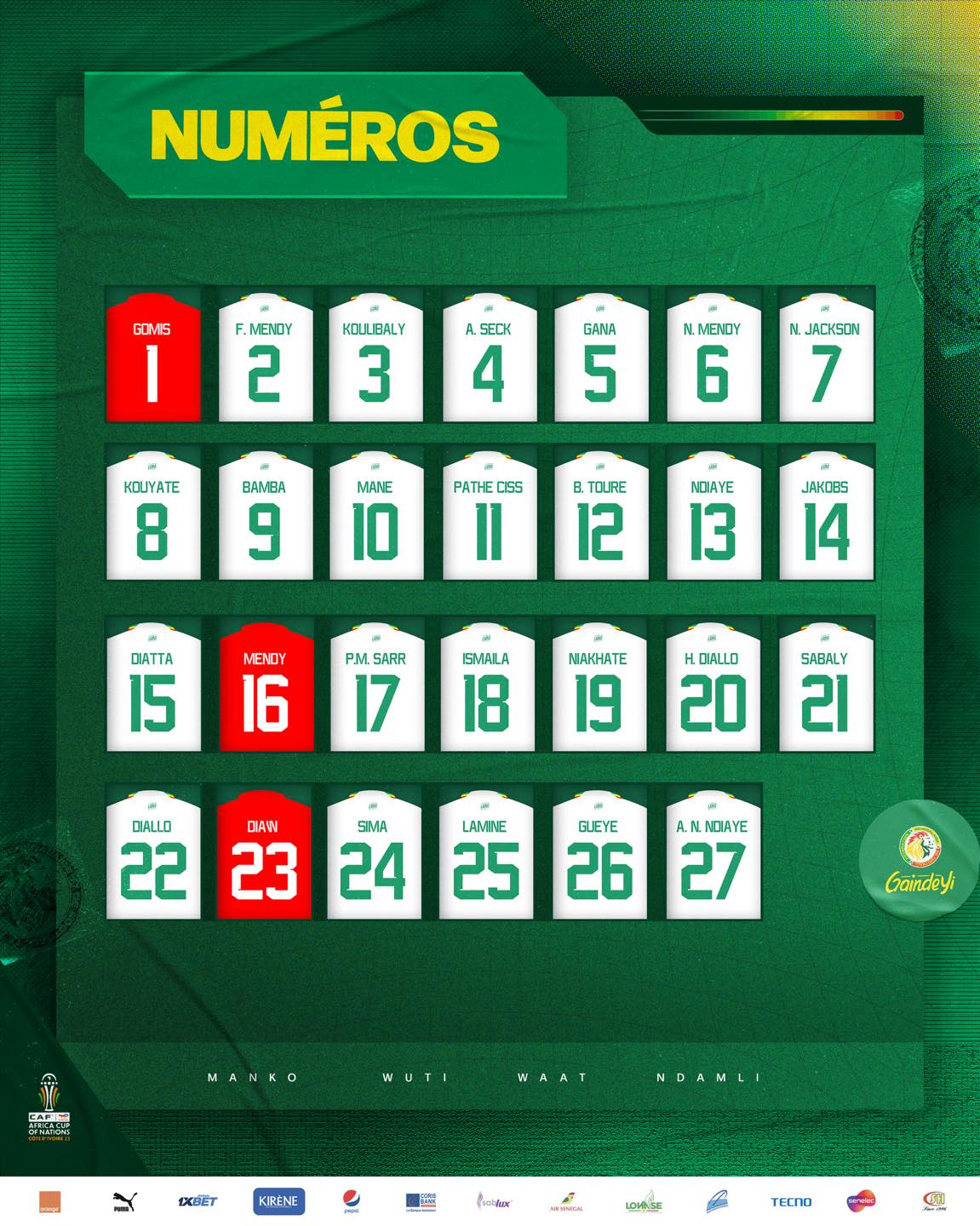

Sénégal, les 27 Lions

Gardiens : Édouard Mendy (Al-Ahli/Arabie Saoudite), Mory Diaw (Clermont Foot/France), Alfred Gomis (FC Lorient/France)

Défenseurs : Youssouf Sabaly (Betis Séville/Espagne), Krépin Diatta (AS Monaco/France), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal/Arabie Saoudite), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest/Angleterre), Abdou Diallo (Al-Arabi/Qatar), Formose Mendy (FC Lorient/France), Abdoulaye Ndiaye (Troyes/France), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa/Israël), Fodé Ballo-Touré (Fulham/Angleterre), Ismail Jakobs (AS Monaco/France)

Lorient/France), Abdoulaye Ndiaye (Troyes/France), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa/Israël), Fodé Ballo-Touré (Fulham/Angleterre), Ismail Jakobs (AS Monaco/France)

Milieux : Lamine Camara (FC Metz/France), Pape Matar Sarr (Tottenham/Angleterre), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest/Angleterre), Nampalys Mendy (RC Lens/France), Pape Gueye (Marseille/France), Pathé Ciss (Rayo Vallecano/Espagne), Idrissa Gueye (Everton/Angleterre)

Attaquants : Nicolas Jackson (Chelsea/Angleterre), Abdallah Sima (Rangers/Ecosse), Habib Diallo (Al-Shabab/Arabie Saoudite), Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr (Olympique de Marseille), Sadio Mané (Al-Nassr/Arabie Saoudite), Bamba Dieng (FC Lorient/France)

Sélectionneur : Aliou Cissé

Avec Adiac-Congo par Camille Delourme

Lorient/France), Abdoulaye Ndiaye (Troyes/France), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa/Israël), Fodé Ballo-Touré (Fulham/Angleterre), Ismail Jakobs (AS Monaco/France)

Lorient/France), Abdoulaye Ndiaye (Troyes/France), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa/Israël), Fodé Ballo-Touré (Fulham/Angleterre), Ismail Jakobs (AS Monaco/France)