La puissance croissante en THC des produits du cannabis se traduit par une hausse des hospitalisations au Canada depuis quelques années chez les moins de 25 ans. Des médecins québécois tirent la sonnette d’alarme.

Les vapoteuses à cannabis sont de plus en plus populaires chez les jeunes. Photo: Radio-Canada/André Vuillem

Comme à chaque garde ou presque, l’urgentologue-pédiatre Dominic Chalut examine un adolescent qui a consommé du cannabis.

Le patient en question s’est présenté aux urgences de l’Hôpital de Montréal pour enfants à cause de troubles d’anxiété et de démotivation scolaire. Des affections qui ne sont pas seulement associées au pot, sauf que, dans bien des cas, l’usage de cette drogue est mentionné par les jeunes.

Le docteur Chalut observe une multiplication des consultations après absorption de marijuana. C’était une fois aux trois ou quatre mois

, au début de sa carrière, dans les années 1990. Aujourd’hui, j’en vois chaque jour et parfois plusieurs, précise-t-il. L’incidence est à la hausse de façon significative.

Les plus récentes données de la Direction de la santé publique du Québec montrent que le nombre d’hospitalisations des moins de 25 ans, liées au cannabis, a progressivement augmenté dans la dernière décennie, avec un pic au cœur de la pandémie. En 2012, il y a eu 1700 cas. En 2022, c’était près de 2600.

Anxiété, psychoses et vomissements

Certains patients sont dans un état comateux, avec de la difficulté à se tenir debout

, affirme le docteur Chalut. D’autres, au contraire, sont dans un état d’anxiété et d’agitation assez avancé, on doit leur donner des sédatifs pour les calmer parce qu’ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes et pour autrui

.

Lors de notre passage, l’adolescent examiné par le docteur Dominic Chalut est également victime de vomissements à répétition.

De l’hyperémèse cannabinoïde, explique le pédiatre. L’utilisation du cannabis peut amener les jeunes à des vomissements très sévères et persistants, difficiles à contrôler et qui les empêchent de fonctionner.

Une affection qui, selon lui, était peu commune il y a encore quelques années.

Cet état peut durer 24 à 48 heures et c’est souvent rattaché aux wax pens

, renchérit la docteure Marie-Ève Morin, qui met en garde contre les risques de déshydratation.

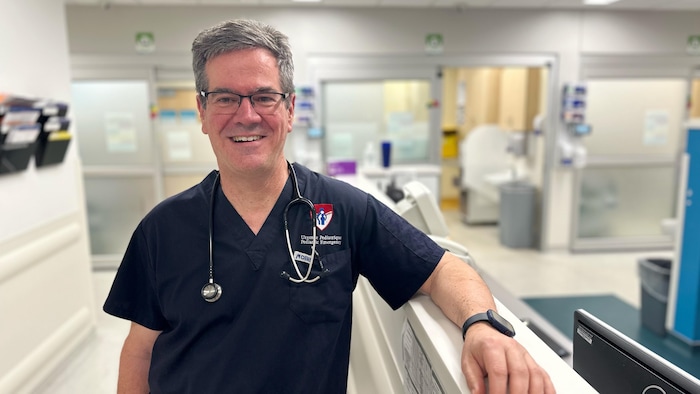

Le pédiatre Dominic Chalut travaille aux urgences de l’Hôpital de Montréal pour enfants Photo: Radio-Canada/Vincent Rességuier

Les wax pens en cause

Médecin à la clinique La Licorne, à Montréal, la Dre Morin œuvre en dépendance depuis deux décennies. Elle remarque aussi une hausse des troubles liés au cannabis chez les adolescents. Pour elle, c’est en bonne partie à cause des vapoteuses qui contiennent de l’huile de cannabis (wax pens). Des produits interdits mais qui se trouvent facilement dans les réserves autochtones ou sur Internet.

Joignant le geste à la parole, après quelques clics sur un moteur de recherche, elle nous montre quatre sites canadiens qui vendent ces produits de plus en plus populaires chez les jeunes.

Les vapoteuses au cannabis, étant disponibles seulement sur des marchés parallèles, ne subissent aucune évaluation scientifique, ce qui amplifie les doutes sur leur dangerosité et donc sur les risques toxicologiques.

Les wax pens n’émettent pas de fumée ni d’odeur persistante. Ils ont des saveurs de fruits et des emballages séduisants. Des caractéristiques qui les rendent populaires auprès des jeunes, remarque-t-elle, sauf que l’huile peut contenir jusqu’à 90 % de THC, le principal composé psychoactif du cannabis.

Pas besoin de rouler, c’est la facilité, mais c’est tellement plus puissant. Une citation de Dr Marie-Ève Morin

Selon elle, la légalisation, en 2018, a entraîné une certaine banalisation du cannabis, mais l’augmentation des problèmes de santé est plutôt due à l’apparition de produits toujours plus forts.

Pas seulement les vapoteuses, mais aussi les articles vendus légalement à la SQDC qui affichent également de fortes concentrations en THC.

Certaines substances contiennent jusqu’à 30 % de THC. Avec deux bouffées la personne est intoxiquée, soutient-elle. Quand les gens disent que c’est une drogue douce, je pense qu’ils sont dans le passé.

La « wax » peut être consommée sous différentes formes. Certains utilisent des vapoteuses qui ressemblent à des crayons. Photo : Radio-Canada

La science en retard

Les taux de THC avaient déjà commencé à augmenter avant la légalisation, poursuit le docteur Morin. Je vois vraiment un lien entre l’augmentation des taux de THC et celle des hospitalisations en psychose chez les adolescents, par exemple.

Même constat pour le pédiatre Richard Bélanger qui est médecin de l’adolescence au Centre mère-enfant Soleil du Centre hospitalier universitaire de Québec.

Dans une étude publiée l’an dernier, il a démontré que la pratique du vapotage a triplé chez les jeunes de l’Est-du-Québec entre 2019 et 2023. La montée du vapotage en général est un enjeu

, argue-t-il, tout en notant que les adeptes de la vapoteuse régulière peuvent être facilement tentés d’expérimenter les wax pens.

Lui aussi a examiné davantage de patients qui ont consommé du cannabis. Et, comme plusieurs de ses collègues, il suspecte que la hausse de la concentration de THC accentue les conséquences sur la santé.

Il n’y a aucune certitude pour le moment, nuance-t-il, parce que la science a tendance à être en retard sur les pratiques.

Il pense que la recherche sur les effets du vapotage devrait devenir une priorité pour les autorités de santé publique.

La situation est identique en Abitibi-Témiscamingue, assure la docteure Louise Perreault, pédiatre au Centre Hospitalier de Rouyn-Noranda. Elle observe que, depuis la pandémie, de nombreux jeunes ont des problèmes liés à la consommation de cannabis

.

La docteure Marie-Ève Morin dans son « lounge médical », à la clinique La Licorne de Montréal Photo : Radio-Canada/Vincent Rességuier

Le syndrome bof, c’est pas grave

Au-delà de l’aspect purement médical, les médecins consultés pour cet article constatent des répercussions sur les aptitudes sociales des adolescents, dans un contexte où leur santé mentale semble globalement fragile.

L’urgentologue Dominic Chalut estime que le volet psychosocial

s’avère tout aussi important

parce qu’il voit défiler des cas de troubles scolaires, décrochage scolaire, absentéisme scolaire et troubles familiaux

, tous plus ou moins en relation avec l’usage de la marijuana.

La pédiatre Louise Perreault observe une épidémie de ce qu’elle appelle avec une pointe d’ironie le syndrome bof, c’est pas grave

. Des jeunes consommateurs de cannabis qui ont tendance à être désinvoltes face à leurs responsabilités. Le syndrome amotivationnel, je le vois beaucoup

, note également la docteure Morin.

La consommation régulière de cannabis, pas nécessairement en grande quantité, peut mener à une perte de motivation généralisée pour l’école, pour l’hygiène, pour les finances ou pour les amis

, explique-t-elle. Elle soupçonne même un lien direct entre le syndrome amotivationnel et le décrochage scolaire.

Le Dr Richard Bélanger, chercheur-clinicien et professeur adjoint à l’Université Laval au Département de pédiatrie, s’intéresse à l’usage de substances psychoactives chez les jeunes, particulièrement le cannabis. Photo : Radio-Canada

Des pistes de solutions

Il faut diffuser un message de prévention et de précaution, il faut avoir en tête la santé des jeunes

, affirme le pédiatre Richard Bélanger, qui confie ne jamais rater une occasion d’aborder la question avec ses jeunes patients, même si le cannabis ne fait pas (encore) partie du décor.

Il rappelle que la Loi sur le cannabis (Nouvelle fenêtre) contient des engagements afin de protéger les jeunes. En effet, le texte mentionne que la loi a pour objet de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis et de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis

.

Et les autorités publiques devraient d’ailleurs poursuivre leurs efforts, a conclu un comité d’experts chargé de faire un suivi sur la loi. Dans un rapport (Nouvelle fenêtre) publié au mois de mars dernier, ils notent, entre autres, que Santé Canada devrait établir et surveiller des cibles pour réduire la consommation de cannabis et les méfaits liés au cannabis chez les jeunes et les jeunes adultes

.

L’argumentation s’appuie, entre autres, sur des études démontrant que le nombre d’hospitalisations associées au cannabis est en hausse au pays. L’une d’elles, menée en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec (Nouvelle fenêtre), montre que le taux standardisé des hospitalisations est passé de 3,99 pour 100 000 individus en janvier 2015 à 6,46 pour 100 000 individus en mars 2021.

Selon le professeur à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal Jean-Sébastien Fallu, une autre piste de solution pourrait être d’abaisser l’âge légal pour acheter du cannabis. Au Québec, il était à l’origine à 18 ans, avant que le gouvernement Legault le fixe à 21 ans, en 2020.

Le problème, soutient M. Fallu, c’est que les plus jeunes doivent désormais se tourner vers le marché illégal, où les produits sont en général moins fiables et plus puissants.

Louise Perreault constate qu’une partie importante de ses patients se tournent effectivement vers le marché noir. Surtout les consommateurs réguliers, dit-elle, parce qu’ils trouvent des prix plus abordables. Un argument qui séduit en général les plus jeunes.

Le pédiatre Richard Bélanger a un point de vue mitigé sur cette question. Selon lui, 18 ans ou 21 ans, les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. La première, parce qu’elle ouvrirait le marché légal à des produits censés être plus sécuritaires. La deuxième a aussi sa logique

, soutient-il, parce qu’elle va dans le sens d’une limitation de l’accès au cannabis pour les plus jeunes.

Avec Radio-Canada par Vincent Rességuier