Terre des Légendes et des Lumières

Adieu M. le Ministre Jean Martial Michel Kongo,

Adieu rayon des lumières géographiques

Adieu Michel

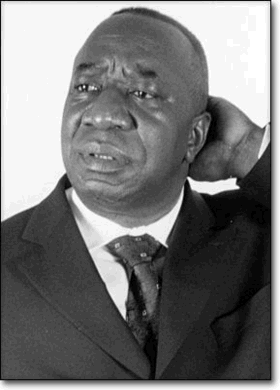

Le ministre Jean Martial Michel Kongo s’est éteint, le lundi 1er Avril 2024, à Maizière-Lès -Metz, commune française du Département de la Moselle. Il était souffrant. De la génération initiale des géographes congolais, formés au Centre d’Enseignement Supérieur de Brazzaville, M. Jean Martial Michel Kongo était le second docteur en géographie du Congo Brazzaville. Second après Mme Hélène Bouboutou, une grande dame, brillante intellectuelle au haut potentiel, qui nous a également quittés, il y a de cela plusieurs années.

M. Jean Martial Michel Kongo était un homme complet. Il passe une belle et heureuse enfance, dans la rue Mère Marie à Bacongo, quartier mythique de Brazzaville où il cultive, très tôt, l’élégance, la beauté et l’ordre, dans son style de vie. Ici, sous la stricte surveillance de ses parents, il parallélise la fréquentation scolaire et la pratique du petit football qui fera de lui, plus tard, un vrai sportif. Au fil des années, M. Jean Martial Michel Kongo deviendra un athlète confirmé, spécialiste du 4×100 mètres, handballeur, pongiste amateur, vice président de la fédération congolaise d’athlétisme, puis président de la même fédération. Mettant à profit son éloquence et son riche vocabulaire qui lui permet de transmettre du mieux possible ses idées et ses messages, il s’associe au journaliste Guy Noel Sam Pankima Ovey, comme pigiste à Radio Congo, pour coanimer une émission culturelle, à forte audience par sa capacité à apporter de l’excitation et de l’inspiration.

Accueilli au Centre d’Enseignement Supérieur de Brazzaville, au terme de son cycle secondaire au lycée Savorgnan De Brazza, M. Jean Martial Michel Kongo suit, avec ardeur, des études de géographie. Une matière qui le passionnait, s’y appliquant à fond et s’initiant avec aisance à la démarche scientifique. Chaque nouveau pas dans la connaissance géographique le faisait réagir. Une attitude qui procédait d’un plaisir continu, d’autant qu’il s’agissait moins pour lui d’accumuler des savoirs que de faire évoluer les rouages de son raisonnement.

Dans les salles de cours, des bâtiments de Bayardelle, à l’époque, bien entretenues, les murs propres, les tables et les chaises confortables, M. Jean Martial Michel Kongo aimait se placer au premier rang, près des professeurs. Mmes Villien et Nirva Lopes, MM. Jacques Sénéchal et Sirven étaient de ceux là. Sur les colonnes des salles, de la première année à la licence, M. Jean Martial Michel Kongo était le confrère des étudiants Julien Félix Mabiala, Maurice Bonaventure Mengho, Jean Nkounkou et moi. Tous les cinq, nous constituons la première vague des géographes formés au Centre d’Enseignement Supérieur de Brazzaville. Nos chemins vont diverger, arrivés, en année de maîtrise, chacun d’entre nous devant, de son coté, préparer un mémoire de géographie. A la surprise générale, M. Jean Martial Michel Kongo invente, de toute pièce, pour son thème de maîtrise, le concept original de Petits Métiers, en lieu et place du secteur informel, alors que les quatre autres en étaient encore à des idées classiques. MM. Maurice Bonaventure Mengho étudie le Port de Brazzaville, Julien Félix Mabiala travaille à une problématique de la géomorphologie et de la climatologie, en territoire congolais, Jean Nkounkou examine les critères de rapprochement de la géographie et de la démographie. Quant à moi, l’approvisionnement vivrier de Brazzaville par le Port fluvial de Yoro à Mpila, sera mon sujet.

L’originalité de M. Jean Martial Michel Kongo s’est par ailleurs caractérisée par le perfectionnement de son élégance acquise dès le jeune âge. Il faisait montre d’aisance et de la grâce dans ses manières. Très courtois, il saluait avec respect. étudiant, que de temps passait M. Jean Martial Michel Kongo à nettoyer son vélomoteur Peugeot BB, muni d’une brosse, d’un chiffon et d’un morceau de savon de Marseille pour insister sur les endroits aux tâches tenaces. Rinçant le tout à l’eau claire. Même modèle de maintenance de sa voiture au top, à ses débuts d’enseignant à l’université, pour la décrasser, avant de se retourner pour des raisons pratiques, vers les stations de lavage de la ville. C’était l’ère où l’eau coulait à flot des bornes fontaines.

Maître assistant d’université à Brazzaville, de retour de l’Université de Bordeaux III, avec son Doctorat 3ème cycle, M. Jean Martial Michel Kongo a exercé avec sérieux, méthode et habileté. Il savait capter l’attention des étudiants., en suscitant l’intérêt. En lui, existait une manie permettant de ne pas lasser les apprenants. Le groupement d’enseignants chercheurs en géographie finira par élire M. Jean Martial Michel chef de département. Charge qu’il portera jusqu’à son remplacement par un autre collègue à une date légale échue. Il aura, à son actif, en sa double qualité de Chef de département de géographie, et de Président de l’Association des Géographes du Congo (AGECO), organisé les Premières Journées Géographiques, au début des années 80, avec le concours de l’ORSTOM et de la Mission française de coopération et d’action culturelle. Des journées qui ont connu un franc succès, tant par l’intérêt des thèmes abordés que par la qualité des exposants. Cette expérience, si fructueuse, est restée unique jusqu’à ce jour en milieu géographique congolais. Elle a, par contre, été à son actif puisqu’il prêtera ses services à l’Institut Géographique National. Parti de Bordeaux III, M. Jean Martial Michel Kongo avait le cœur, les yeux et les pensées, toujours tournés vers cet établissement. Le contact avec le Professeur Guy Lasserre et d’autres éminentes figures de l’Institut de Géographie Tropicale maintenu. Ce qui permettra à M. Jean Martial Michel Kongo de contribuer à des publications scientifiques, dans les Cahiers d’Outre-Mer, sans compter les siennes propres, fruit de sa recherche personnelle sur des faits de géographie humaine et urbaine congolaise.

M. Jean Martial Michel Kongo a également occupé plusieurs postes dans les rouages de l’État congolais. Par son recrutement comme professeur certifié de collège et de lycée, il commence sa carrière en septembre 1973. Puis, devient directeur de la coopération universitaire où il a noué un partenariat avec l’Université de Pennsylvanie et y a enseigné. Conseiller aux frontières des Ministres congolais de l’Intérieur MM. François Xavier Katali et Raymond Damase Ngolo, il sera. Sous la transition, au lendemain de la Conférence Nationale de 1991, à laquelle il prend part au nom de l’Association des Géographes du Congo, M. Jean Martial Michel Kongo siège au Gouvernement, comme Secrétaire d’État à la Décentralisation près le Ministre de l’Intérieur M. Alexis Gabou. Le mandat du Président Pascal Lissouba, entre août 1992 et octobre 1997, fait du Ministre Jean Martial Michel Kongo Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Congo en RCA et au Tchad, avec résidence à Bangui.

Admis à la retraite, M. Jean Martial Michel Kongo participe activement, en 2007-2008, à la fondation de l’Association des Anciens Ministres de la République du Congo. Une association de solidarité devant par ailleurs apporter des réponses à des besoins collectifs et cultiver le lien social entre les membres.

Tout ceci dit, il en découle que le Ministre Jean Martial Michel Kongo était un esprit supérieur. Un Monsieur très relationnel, perfectionniste et très rigoureux. Son aptitude à l’intelligence était prononcée. Auprès de ses vieux amis en vie, de l’école primaire, du collège, du lycée, des communautés universitaires du Congo et de Bordeaux III, lesquels sont restés en contact avec lui, jusqu’à la fin de ses jours, le Ministre Jean Martial Kongo est connu pour son inoxydable sens de la fraternité, sa générosité, son altruisme, son dévouement et son ouverture d’esprit. N’empêche que le Ministre avait, à certaines occasions, des accès de colère quand il se sentait incompris ou lorsqu’une consigne était mal exécutée.

En ces moments d’intense douleur pour la famille du Ministre Jean Martial Michel Kongo, que son épouse, Mme Odette Kongo et les Enfants Kongo trouvent ici l’expression de mes condoléances les plus attristées. Des condoléances que j’étends à M. Raoul Martial Babela Kongo, la Sœur Angèle Marie Kongo Nzoumba, l’Abbé Germain Martial Emery, le Père Boueillad Boua Kongo, les Petits fils et arrières petits Kongo. Aux amis, connaissances et autres proches du Ministre Jean Martial Michel Kongo j’exprime la même compassion. Que la force et la vigueur soient en eux tous pour affronter cette épreuve.

A la communauté universitaire et aux géographes congolais, toutes générations d’étudiants et d’enseignants confondus, je traduis ma solidarité.

Que mon ami et collègue géographe Michel repose en paix. Tout passe, tout s’efface, sauf les souvenirs. Souvenirs de nos années d’étudiants, à Bayardelle. Souvenirs de nos promenades en motocyclette, dans les quartiers nord de Brazzaville pour chercher la kola, ce petit fruit aux vertus fortifiantes et excitantes, écoulé sur les étals des rues. Souvenirs de nos rencontres, dans mon studio à Ouenzé, rue Dongou, aux environs du marché, et chez lui, à Bacongo, derrière le lycée Savorgnan De Brazza. Maîtres assistants d’université, tous les deux, souvenirs de nos échanges sur l’avancée de la géographie, la marche du monde, les rapports étudiants-professeurs et sur la politique congolaise à propos de laquelle, l’un et l’autre, nous étions très critiques. Lorsque je suis détenu à la Sécurité d’État pour une affaire de tract, en novembre 1986, il viendra me traduire sa solidarité. Je n’ai pas oublié. En mission officielle à Bangui, comme Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le souvenir de l’entretien avec l’Ambassadeur du Congo en RCA et au Tchad, qu’était Michel est encore frais en moi. Enfin, quelque temps avant le décès de Michel dans sa ville de résidence, les mots de réconfort que je lui ai adressés au téléphone, lorsqu’il revenait d’une séance de marche en compagnie de son fils Fabrice Kongo, resonnent encore dans mes oreilles.

À l’État congolais, la dépouille du Ministre Jean Martial Michel Kongo, une fois rapatriée, de rendre à l’illustre disparu l’hommage qu’il mérite. Au nom de la Patrie reconnaissante pour dignes et loyaux services rendus à la Nation par Michel.

Ainsi va la vie. Et nul n’est à l’abri.

Avec La Semaine africaine par Ouabari Mariotti

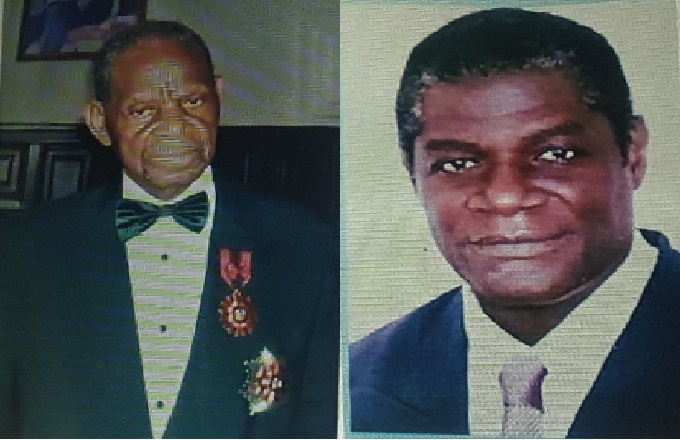

Tous vêtus de noir, les corps constitués nationaux, les parents, amis et connaissances ont rendu hommage à l’illustre disparu en présence du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, qui a déposé la gerbe de fleurs avant de se recueillir devant le cercueil contenant le corps sans vie de Jean-Luc Malekat et d’apporter son soutien à la famille éplorée. Dans son éloge funèbre, le ministre de l’Economie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, a salué la mémoire d’un serviteur fidèle de la République, marqué par une grande probité morale et l’esprit d’humanisme. « Jean-Luc Malekat a été, dans sa vie de tous les jours, le synonyme de l’humilité, de la modestie, de l’intégrité et de la probité morale », a-t-il témoigné.

Tous vêtus de noir, les corps constitués nationaux, les parents, amis et connaissances ont rendu hommage à l’illustre disparu en présence du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, qui a déposé la gerbe de fleurs avant de se recueillir devant le cercueil contenant le corps sans vie de Jean-Luc Malekat et d’apporter son soutien à la famille éplorée. Dans son éloge funèbre, le ministre de l’Economie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, a salué la mémoire d’un serviteur fidèle de la République, marqué par une grande probité morale et l’esprit d’humanisme. « Jean-Luc Malekat a été, dans sa vie de tous les jours, le synonyme de l’humilité, de la modestie, de l’intégrité et de la probité morale », a-t-il témoigné.