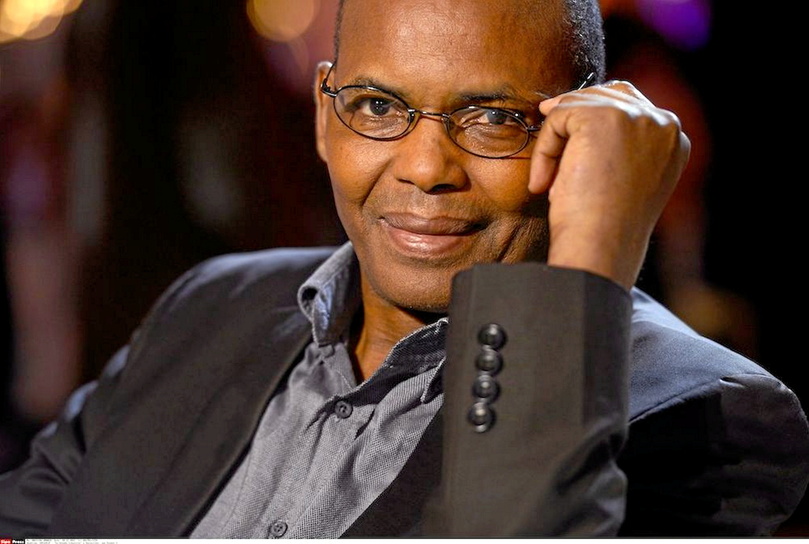

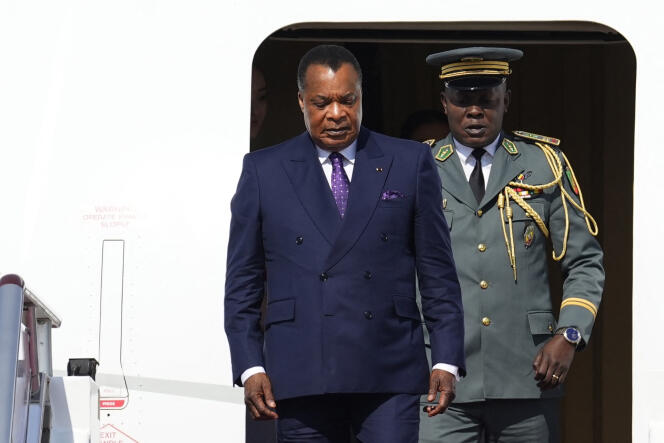

Le chef de l’Etat, 80 ans, a dirigé une première fois le pays sous le régime du parti unique, de 1979 à 1992, puis est revenu aux affaires après une guerre civile en 1997.

Quarante ans cumulés au pouvoir : au Congo-Brazzaville, les élections ne sont prévues qu’en 2026, mais tout semble indiquer que l’octogénaire Denis Sassou-Nguesso sera de nouveau candidat. « Il n’en fait d’ailleurs pas mystère », précise à l’Agence France-Presse (AFP) un diplomate.

Dans le tourbillon des coups d’Etat qui ont agité l’Afrique depuis 2020, en particulier d’anciennes colonies françaises (Mali, Burkina, Niger, Gabon…), une rumeur s’était répandue en septembre 2023 sur les réseaux sociaux affirmant qu’un putsch était en cours à Brazzaville.

Mais tout était calme au pays producteur de pétrole de Denis Sassou-Nguesso, 80 ans, un militaire qui a dirigé une première fois le Congo sous le régime du parti unique, de 1979 à 1992, puis est revenu aux affaires après une guerre civile en 1997.

Elu en 2002, réélu en 2009, il a pu se représenter et remporter les présidentielles de 2016 et 2021, après un changement de Constitution qui a fait sauter en 2015 la limite d’âge (70 ans) et porté à trois le nombre possible de mandats de cinq ans.

« Le manque de vision des acteurs politiques »

Il est parmi ceux qu’on qualifie de « dinosaures » sur le continent, mais « le régime congolais est toujours là », alors que des plus jeunes ont été balayés « par des juntes prorusses », constate le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication, Thierry Moungalla.

« Le dégagisme, ça n’a jamais abouti à rien », estime aussi Parfait Iloki, porte-parole du parti présidentiel, le Parti congolais du travail (PCT, jadis marxiste-léniniste, aujourd’hui social-démocrate).

Quant au grand âge, « ce n’est pas un problème, c’est la sagesse », pense-t-il. « D’ailleurs, quel âge a le président de la première puissance mondiale ? », ironise M. Iloki, dans une allusion aux 81 ans du président américain, Joe Biden. La récente élection au Sénégal d’un président « antisystème » de 44 ans a par ailleurs été observée au Congo avec une pointe d’envie mais sans illusion.

« Le Sénégal a une tradition démocratique », commente l’aumônier Jonas Koudissa, directeur de l’Académie catholique de Brazzaville pour l’éthique (Accabe). « Ici, je ne vois pas comment un changement de cette nature pourrait se produire », poursuit l’abbé, en déplorant « le manque de vision des acteurs politiques », qui profitent de leur situation mais ne se préoccupent pas de l’avenir de leur pays, dont 47 % des 5,7 millions d’habitants ont moins de 18 ans selon la Banque mondiale.

« Globalement, on régresse », dit même Maixent Animba, du Forum pour la gouvernance et les droits de l’homme (FGDH). « En termes de liberté d’expression, d’accès aux médias d’État, du droit de manifester, de reconnaissance des partis et ONG », énumère le militant, qui cite aussi « la fraude électorale », « la dilapidation et les détournements des fonds publics », la justice « aux ordres », « la privatisation du pays »…

« Où va l’argent ? »

Selon lui, « la vis a été serrée » après 2015, quand des manifestations contre le changement de Constitution ont « beaucoup mobilisé » et que « le régime a réalisé qu’il ne tenait qu’à un fil ». « On n’a pas peur, mais on est prudent », ajoute M. Animba. « Ici, on fait attention à ce qu’on dit, sinon on finit au gnouf », confirme à sa manière et sous couvert d’anonymat un chauffeur de taxi, convaincu que « Sassou ne partira jamais ».

« Nous voulons du sang neuf ! », lance Eveline, 55 ans, venue faire ses courses au marché Total, le plus grand de Brazzaville. « Un clan a beaucoup d’argent, mais nous, nous n’en avons pas. (…) Il n’y a pas de travail, les diplômes de nos enfants dorment à la maison, on n’arrive pas à se faire soigner… »

Le long des allées boueuses du marché, tous racontent la vie trop chère et difficile, surtout depuis que le prix des carburants a augmenté ces derniers mois – au nom de la « vérité des prix » prônée par le Fonds monétaire international (FMI), selon le porte-parole du gouvernement.

Les Brazzavillois déplorent aussi les fréquentes coupures d’électricité et d’eau, se demandant « où va l’argent » du pétrole. « Il y a une très mauvaise utilisation de l’argent », estime le chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala, qui fustige des « projets tape-à-l’œil », comme ces deux tours jumelles de trente étages qui viennent de s’ajouter à la capitale implantée sur la rive droite du fleuve Congo.

Il pense lui aussi que Denis Sassou-Nguesso se représentera en 2026. Face à un PCT tout puissant, l’opposition est éclatée, muselée, sans moyens. « Nous sommes un peu crispés, comme si on manquait de confiance en nous-mêmes », regrette l’opposant.

Le Monde avec AFP