L’Université Laval est située à Québec. Photo : Radio-Canada/Vincent Archambault Canti

Insatisfaite d’avoir échoué à un stage, ce qui l’a empêchée de poursuivre sa formation, une étudiante de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval poursuit l’établissement.

Athénaïs Collard réclame 1,2 million $, estimant avoir été exclue injustement du programme spécialisé de parodontie.

Un bureau d’avocats a déposé une demande introductive d’instance à la Cour supérieure, au nom de la jeune femme d’origine française.

Athénaïs Collard estime avoir été traitée injustement par l’Université Laval. Photo : Facebook Athénaïs Collard

Celle-ci a tout laissé derrière elle pour s’établir à Québec, au printemps 2022, dans le but de pratiquer la parodontie en Amérique du Nord après avoir suivi sa formation à l’Université Laval.

Sa poursuite précise qu’elle avait obtenu un diplôme en médecine dentaire de l’Université CESPU du Portugal, en décembre 2020, après six années d’études supérieures.

Déménagement

Elle déménage donc à Québec après avoir été admise comme résidente au programme spécialisé en parodontie de l’Université Laval, qui l’aurait avisée que sa formation débutait en mai 2022.

Avec étonnement, elle dit avoir compris que sa véritable formation n’allait finalement débuter qu’à l’automne.

Le but de son voyage n’étant évidemment pas de faire du tourisme, la demanderesse était ainsi très déçue d’avoir inutilement interrompu, beaucoup trop tôt, ses activités professionnelles en France Une citation de Extrait de la poursuite déposée par les avocats de l’étudiante

Il faut noter que les allégations au soutien de cette poursuite n’ont pas encore été prouvées à la Cour et que l’Université Laval n’a toujours pas eu l’occasion de les contester.

« Lourde lacune »

Athénaïs Collard va donc entreprendre son stage clinique au mois de septembre.

Elle soutient n’avoir reçu aucun plan de cours écrit et qu’elle n’a ainsi pas pu connaître quels étaient les objectifs de la formation

, les attentes

et le niveau de compétence qu’elle devait atteindre

.

En dépit de cette importante et lourde lacune

, écrivent ses avocats dans leur requête, l’étudiante se serait consacrée à la formation au meilleur de sa capacité

.

À la fin de ce stage en décembre, l’étudiante n’aurait reçu aucune rétroaction tant positive que négative

de la part de ses superviseurs, ni même d’évaluation finale.

Elle va donc poursuivre sa formation postdoctorale avec un second stage, en 2023, sans davantage bénéficier d’un plan de cours ni d’objectifs à atteindre, allègue-t-elle.

Tout s’effondre

Après avoir passé un examen au mois de mars lui permettant de pratiquer des chirurgies plus importantes, indique sa requête, tout se serait effondré le mois suivant.

Le 3 avril 2023, Athénaïs Collard dit avoir été convoquée à l’improviste

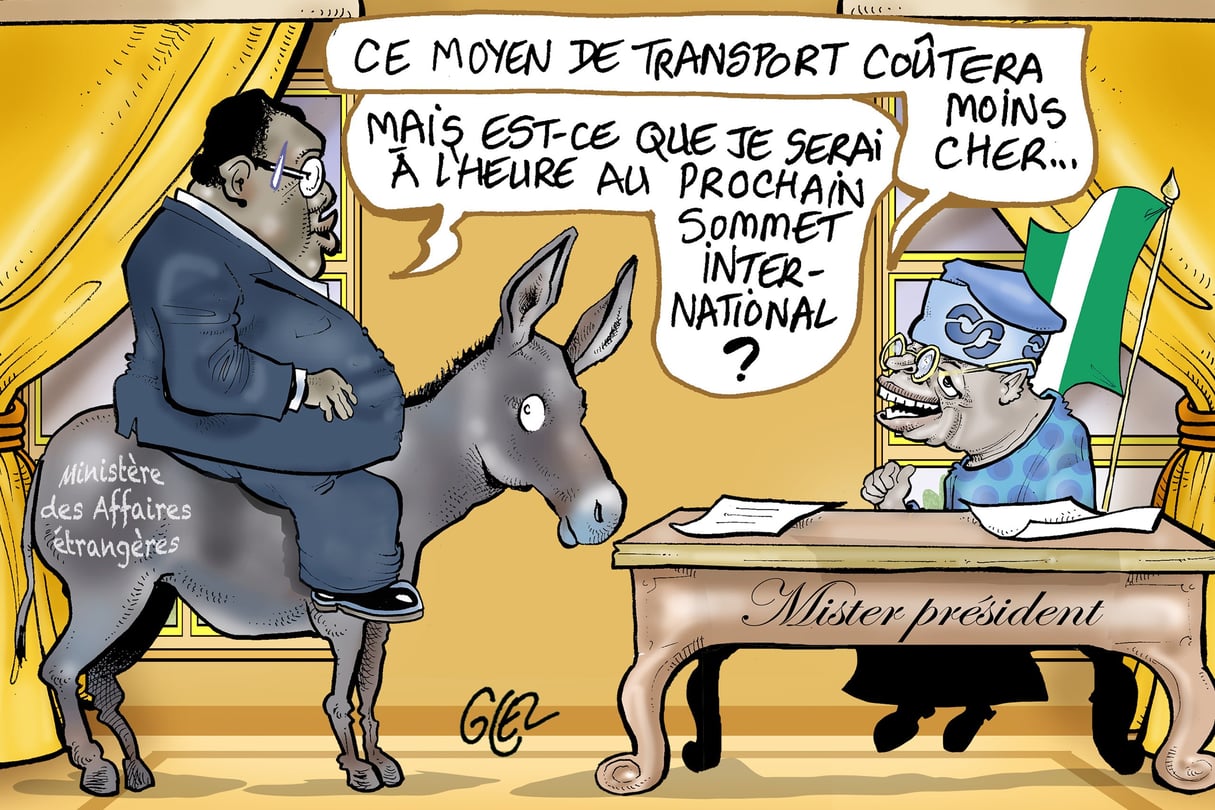

par le superviseur et directeur du programme de parodontie, le docteur Reginaldo Gonçalves.

Reginaldo Gonçalves Photo : Facebook Faculté de Médecine Dentaire – Université Laval

L’étudiante se serait alors retrouvée devant le Dr Gonçalves et deux de ses confrères. Selon la poursuite, le superviseur l’avise alors sans ménagement

qu’elle a échoué à son stage, trois semaines avant même qu’il se termine.

Stupéfaite et sous le choc

, elle arrive à peine à parler, écrivent les avocats de l’étudiante. Selon la poursuite, elle a demandé une évaluation écrite et des explications, ce qu’elle n’aurait pas obtenu Reginaldo Gonçalves ne lui donnant que quelques motifs hautement contestables

.

En larmes et choquée

Toutes les chirurgies prévues à son horaire et qui faisaient partie de son apprentissage auraient aussi été annulées.

L’étudiante est sortie de cette réunion ébranlée, en larmes et choquée

d’apprendre son échec avant même la fin de son stage, sans avoir obtenu d’évaluation écrite au préalable qui aurait pu l’alerter ou lui indiquer de devoir améliorer ses performances académiques

.

L’étudiante aurait par la suite été écartée d’une réunion du comité de promotion en médecine dentaire, où elle aurait pu, selon la poursuite, faire valoir son point de vue.

Cette façon de procéder sournoisement et de manière opaque

, selon ses avocats, serait contraire aux exigences des règles internes de l’Université Laval, prévue à la Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes

.

Échec confirmé

Athénaïs Collard a malgré tout poursuivi son stage, tout en contestant sa note d’échec. Elle a par ailleurs pu reprendre ses chirurgies qui avaient été suspendues.

Au mois de mai, son échec sera toutefois officialisé. Selon les prétentions de Mme Collard, le Dr Gonçalves avait alors versé à son insu une fiche d’évaluation écrite à son dossier d’étudiante, ce qu’elle a appris plusieurs mois plus tard.

En agissant de la sorte, le Dr Gonçalves n’a pas respecté les directives de l’Université, selon la poursuite, en plus de priver Athénaïs Collard de tout le processus de révision de note

.

Ses tentatives de faire appel ont échoué, si bien que la jeune femme a été exclue du programme de parodontie.

Elle est toutefois demeurée inscrite au programme de maîtrise en sciences dentaires qu’elle a suivi en parallèle. Ses performances universitaires dans ce programme sont d’ailleurs très satisfaisantes et en conformité avec les attentes de ses superviseurs

, indiquent ses avocats, en précisant qu’elle y a la note finale A

, le 22 mars dernier.

Elle vient aussi de réussir l’examen prérequis par les autorités américaines pour obtenir un droit d’exercice comme dentiste, partout aux États-Unis.

« Traitée injustement »

Par contre, la jeune femme a subi un tort considérable

en n’ayant d’autre choix que de renoncer à une carrière de dentiste spécialisée en parodontie partout à travers le monde, écrivent ses avocats.

L’étudiante reproche à l’Université de l’avoir traitée injustement et de manière abusive

alors que le Dr Gonçalves a choisi de se débarrasser

d’elle.

Elle réclame donc 1 million $ à l’Université, un montant dont la majeure partie couvrirait ses pertes de revenus futurs évalués à 835 000 $.

L’étudiante estime aussi avoir été privée de 287 691 $ en revenus pendant sa période d’études, qu’elle revendique également.

De plus, elle demande le remboursement de ses droits de scolarité et de ses frais de voyages, ainsi que 50 000 $ pour atteinte à sa réputation.

Comme le litige se transporte devant les tribunaux, l’Université Laval a préféré ne donner aucun détail sur cette affaire.

Athénaïs Collard et le bureau ML Avocats de Montréal qui la représente n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevues.

Avec Radio-Canada par Yannick Bergeron